|

《公约》的管理机构是联合国教科文组织的世界遗产委员会,该委员会于1976年成立,同时建立《世界遗产名录》。被世界遗产委员会列入《世界遗产名录》的地方,将成为世界的名胜,可受到世界遗产基金提供的援助,还可由有关单位招徕和组织国际游客进行游览活动。

公约规定自然遗产为:“从审美和科学角度看具有突出的普遍价值的由物质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌”;“从科学或保护角度看具有突出的普遍价值的地质和自然地理结构以及明确划为受威胁的动物和植物生境区”;“从科学、保护或自然美角度看具有突出的普遍价值的自然景观或明确划分的自然区域”,例如中国的三江并流、九寨沟、武陵源。自然遗产保护区包括:国家公园和其他早已指定的物种保护区。 文化与自然双重遗产是指自然和文化价值相结合的遗产,例如中国的泰山、黄山。

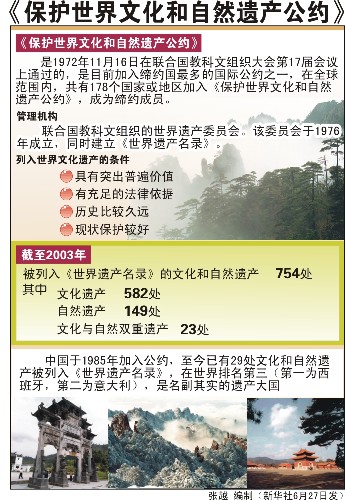

关于文化遗产和自然遗产的所有权等,公约明确规定,缔约国在充分尊重“文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任合作予以保护”。各缔约国不得故意采取任何可能直接或间接损害本公约领土内的文化和自然遗产的措施。 列入世界文化遗产的条件有四个:一、具有突出普遍价值,二、有充足的法律依据,三、历史比较久远,四、现状保护较好。 濒危世界遗产名录:根据《保护世界文化和自然遗产公约》的规定,世界遗产委员会设立濒危世界遗产名录。列入濒危世界遗产名录的遗产首先要具备世界遗产的资格,同时面临被毁坏的危险。这些危险包括:蜕变加剧、大规模公共或私人工程的威胁、城市或旅游业迅速发展带来的破坏、未知原因造成的重大变化、随意摈弃、武装冲突的爆发或威胁、火灾、地震、山崩、火山爆发、水位变动、洪水、海啸等。在紧急情况下,世界遗产委员会可以在任何时候把面临上述危险的遗产列入濒危遗产名录。有濒危遗产的国家、世界遗产委员会成员或世界遗产委员会世界遗产中心可以提出对濒危遗产的援助申请。截至2005年7月,濒危世界遗产总数为33个。 2004年7月7日,第28届世界遗产委员会会议通过“苏州决定”,将《保护世界文化和自然遗产公约》缔约国原先每年只能申报一项世界遗产的“凯恩斯决定”修改为:从2006年起,一个缔约国每年可至多申报两项世界遗产,其中至少有一项是自然遗产。自2006年起,世界遗产委员会每年受理的世界遗产申报数将增加到45个,包括往届会议推迟审议的项目、扩展项目、跨国联合申报项目和紧急申报项目。决定指出,这一修订仍然是一个“试验性和过渡性”的措施。>>> 《保护世界文化和自然遗产公约》是目前加入缔约国最多的国际公约之一。自1975年公约正式生效后,在全球范围内,迄今共有180个国家和地区加入《保护世界文化和自然遗产公约》,成为缔约成员。中国于1985年加入《世界遗产公约》。截至2005年7月,全世界共有812处世界遗产,分布在137个国家。中国于1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》,迄今已有31处文化和自然遗产被列入《世界遗产名录》。 |

1972年11月16日,联合国教科文组织大会第17届会议在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》 (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) 。公约主要规定了文化遗产和自然遗产的定义,文化和自然遗产的国家保护和国际保护措施等条款。公约规定了各缔约国可自行确定本国领土内的文化和自然遗产,并向世界遗产委员会递交其遗产清单,由世界遗产大会审核和批准。凡是被列入世界文化和自然遗产的地点,都由其所在国家依法严格予以保护。

1972年11月16日,联合国教科文组织大会第17届会议在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》 (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) 。公约主要规定了文化遗产和自然遗产的定义,文化和自然遗产的国家保护和国际保护措施等条款。公约规定了各缔约国可自行确定本国领土内的文化和自然遗产,并向世界遗产委员会递交其遗产清单,由世界遗产大会审核和批准。凡是被列入世界文化和自然遗产的地点,都由其所在国家依法严格予以保护。  公约规定文化遗产为“从历史、艺术和科学观点来看具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画,具有考古性质成份或结构、铭文、窟洞以及联合体”例如中国的故宫;“从历史、艺术和科学角度看在建筑式样、分布均匀或环境风景结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群”;“从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程及考古地址等” ,例如中国的长城、秦始皇陵。文化遗产保护区包括:历史建筑、历史名城、重要考古遗址和有永久纪念价值的巨型雕塑及绘画作品。

公约规定文化遗产为“从历史、艺术和科学观点来看具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画,具有考古性质成份或结构、铭文、窟洞以及联合体”例如中国的故宫;“从历史、艺术和科学角度看在建筑式样、分布均匀或环境风景结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群”;“从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程及考古地址等” ,例如中国的长城、秦始皇陵。文化遗产保护区包括:历史建筑、历史名城、重要考古遗址和有永久纪念价值的巨型雕塑及绘画作品。 关于文化和自然遗产的国家保护和国际保护,公约规定,缔约国均承认,“本国领土内的文化和自然遗产的确定、保护、保存、展出和遗传后代,主要是有关国家的责任。该国将为此竭尽全力,最大限度地利用本国资源,必要时利用所能获得的国际援助和合作,特别是财政、艺术、科学及技术方面的援助和合作。”公约还明确规定,缔约国在充分尊重“文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任合作予以保护”。

关于文化和自然遗产的国家保护和国际保护,公约规定,缔约国均承认,“本国领土内的文化和自然遗产的确定、保护、保存、展出和遗传后代,主要是有关国家的责任。该国将为此竭尽全力,最大限度地利用本国资源,必要时利用所能获得的国际援助和合作,特别是财政、艺术、科学及技术方面的援助和合作。”公约还明确规定,缔约国在充分尊重“文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任合作予以保护”。