新华社北京12月13日电(记者姚润丰、王立彬、董峻)近年来,中央不断加大支农惠农政策力度,粮食生产出现重大转机,今年全国粮食总产自1985年以来首次实现连续第四年增产。

粮食安全的警钟要始终长鸣,巩固农业基础的弦要始终紧绷。中央经济工作会议在对明年工作目标和任务的部署中,粮食安全的基础性地位被着重强调。根据中央经济工作会议部署,2008年,在转变农业发展方式的同时,将着力抓好农业生产,发挥广大农民务农种粮的积极性,力争粮食生产再获好收成。

粮食连续4年丰收传递出的信号

粮食问题关系经济安全和国计民生,不能有丝毫的松懈。我国粮食产量从1998年突破1万亿斤大关、人均占有达840斤后,由于土地、资金等要素大量转向非农产业,种粮比较效益低等原因,粮食耕种面积连年调减,产量一路走低。

在此关头,中央确立了统筹城乡发展、“多予、少取、放活”的农业发展方针,2004年至2007年连续发出4个中央一号文件,建立支持粮食稳定发展的政策框架,出台了一系列支农惠农政策调动种粮农民的积极性,“确保好政策不能变,给农民实惠不能减,支农力度不断加大”。

提高粮食生产的比较效益,让种粮农民有利可图、有钱可赚,从而调动农民多种粮、种好粮的积极性,是确保天下粮仓库满、百姓“米袋子”丰盈的根本。为此,国家先后取消农业“四税”,农民每年减负约1250亿元。初步建立了符合国情、财政综合补贴与财政专项补贴相结合、行业发展指南与市场运作相协调、管理逐渐规范的农业补贴政策体系。农业部统计显示,今年种粮农民直接受惠的财政支农投入将超过700亿元,同比增长30%以上。近4年来,我国粮食持续增产,城乡关系不断调整,支农政策不断巩固,为我国建立粮食稳定发展长效机制开了个好头。

一系列政策措施既调动了农民种粮的积极性,也调动了地方政府重农抓粮的积极性。从东北、华北到西北,从中部地区到华南,粮食生产的热潮在广大农村兴起。今年安徽投入专项资金6000万元开展高产创建活动,拨出专款1.45亿元用于良种良法配套补贴;黑龙江省投入涉农资金66.1亿元,全省粮食生产资金投入达到289亿元,创历史最高水平;河北省财政专项支农资金达到45.7亿元,比上年增长19%,达到历史最高水平……

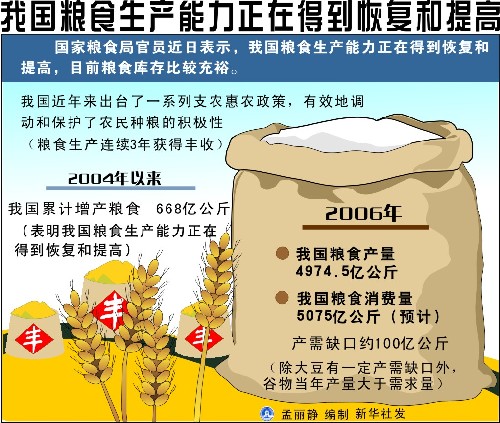

好政策带来满仓粮。2004年至2006年我国粮食连续增产,3年累计增产粮食1336亿斤。今年在基数较高的前提下,克服气象灾害频繁和病虫害重发等多方面困难再获丰收,粮食产量有望超过1万亿斤,将实现自1985年以来连续第四年增产,我国粮食生产从恢复发展阶段跨入稳定发展新阶段。

保障粮食长久安全压力日益增大

必须警醒的是,我国粮食总体上仍是产不足需,供需矛盾已转变为偏紧平衡。粮食生产是一个复杂的系统工程,受到资源和市场的双重约束。随着我国工业化、城镇化、国际化快速推进,影响粮食生产的内外部因素更加复杂,粮食安全形势面临严峻考验。

农业部副部长危朝安认为,当前我国粮食生产出现的一些新情况新问题值得高度重视:

国际粮食市场发生重大变化。全球粮食供求关系偏紧,粮食库存不断下降,总体粮价持续上涨。特别是国际石油价格不断攀升,不仅刺激了粮食的能源化利用,而且增加了粮食运输成本,全球粮食贸易地理格局正在改变,局部地区粮食供求失衡状况逐步加剧。

气候因素发生重大变化,加大了农业防灾减灾、灾后恢复生产的难度。1到9月我国粮食生产因自然灾害损失达890亿斤。气候变暖还明显增加了病虫害发生频度、重度和防治难度。

农业劳动力结构发生重大变化。我国农业劳动力结构性素质下降和老龄化趋势,加大了粮食增产技术推广难度。

政策激励效应明显下降。随着化肥、农药和劳动力等价格逐年提高,政策性补贴对种粮农民的激励作用有所减缓。长江流域双季稻主产区已出现“双改单”现象。

资源约束性日益增强。我国耕地面积已减至18.27亿亩,人均水资源为世界平均水平的1/4,季节性和区域性分布又极不均衡。

粮食生产成本持续增加。与1996年比较,2005年水稻、小麦和玉米3种粮食作物平均直接费用上涨了18.7%。2006年、2007年每年又都以6%至8%的速度继续增长。

“我国粮食供过于求、卖粮难的局面将一去不复返。”危朝安说。

粮食生产必须常抓不懈

今年以来,部分农产品价格明显上涨,反映了农业生产能力尚不够稳定,一些重要农产品处于紧平衡状态的现实。

“建立粮食稳定发展长效机制,要坚持立足国内基本供给,确保国家粮食安全的方针。到2010年国内粮食生产水平必须稳定在每年1万亿斤以上。”危朝安说。

坚持立足国内实现粮食基本自给,是必须长期坚持的方针。要下决心落实最严格的耕地保护政策,切实保护好基本农田,下大力加强地力建设。继续坚持、逐步完善、不断强化扶持粮食生产的政策措施,调动农民务农种粮的积极性。

今后国家将进一步巩固强化各项支农惠农政策,对粮食主产区和种粮农民,将实行政策倾斜和利益补偿,使主产区政府抓粮不吃亏。加大财政转移支付和项目扶持力度,帮助主产区加快发展养殖业和农产品加工业。要进一步稳定完善和强化“四补贴”等政策,不断增加对种粮农民的收入补贴,使农民种粮有利可图。

国家将进一步强化农田基础设施建设,稳定提高粮食综合生产能力。以各级政府为主体的投入机制,将主要增加小型农田设施建设投入,加快中低产田改造。通过实施国家优质粮食产业工程等,加快推进标准农田建设。

四季循环,环环相连,明年粮食生产的关键环节将接连而至。当前,各地要突出抓好今冬明春的农业生产,做好种子、化肥、农药等生产资料的调剂和供应,加强工作指导和技术服务,强化冬小麦田间管理,完善抗旱防冻预案,加强病虫害防治,搞好物资和技术储备。同时要通过市场和政策信息,引导农民积极扩大粮食生产,为明年夏粮丰收打好基础。

农业部有关负责人就农产品生产供应形势答记者问

今年以来,党中央、国务院继续高度重视“三农”工作,坚持巩固、完善、加强支农惠农政策,特别是针对部分农产品供应面临的一些新情况,及时采取措施,加大政策支持力度,扶持生猪、油料生产和奶业发展。现在这些政策措施落实情况如何,主要农产品生产形势怎样,能否满足市场供应?就这些问题,记者日前采访了农业部种植业管理司司长陈萌山、畜牧业司司长王智才。

我国将采取综合措施大幅度提高农业灌溉用水效率

水利部有关负责人日前在山东省东营市举办的“中国-西班牙水论坛”上透露,我国已制订了明确的节水灌溉发展规划,力争到2010年,将全国灌溉水利用系数由目前的0.46提高到0.5以上,在保障农业用水需求的同时,实现以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展;新增灌溉面积200万公顷,使农田灌溉面积达到5860万公顷,其中50%的面积要达到节水灌溉规范要求,实现高效用水;新增农业年节水能力200亿立方米,万元农业产值耗水量减少10%;新增粮食生产能力250亿公斤。

中央财政今年3917亿用于三农 继续加大投入力度

财政部有关负责人在接受记者采访时表示,近年来,按照党中央、国务院大政方针要求,国家财政把支持解决“三农”问题放在财政工作的首要位置,从统筹城乡发展的战略高度出发,坚持“多予、少取、放活”,不断加大投入力度,调整支出结构,创新财政支农机制,有力地促进了现代农业发展、新农村建设和农民增收。

2010年我国将建成统一开放、竞争有序的粮食市场

国家粮食局局长聂振邦就近日发布的《全国粮食市场体系建设“十一五”规划》进行解读时说,到2010年,我国将基本建成以粮食收购市场和零售市场为基础、批发市场为骨干、国家粮食交易中心为龙头、期货市场为先导,商流与物流、传统交易与电子商务、现货与期货有机结合,布局更合理、功能更完善、制度更健全、运行更规范,统一开放、竞争有序的粮食市场体系。