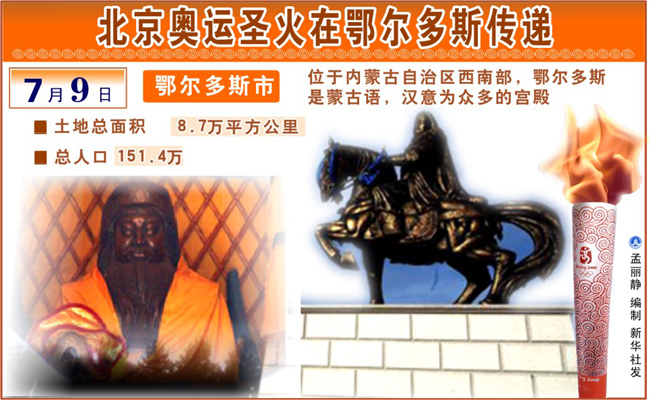

图表:北京奥运圣火在鄂尔多斯传递 新华社发

成吉思汗长眠地迎来奥运圣火 “祥云”点亮鄂尔多斯前世今生

新华社内蒙古鄂尔多斯7月9日电(记者张云龙、王欲鸣)7月9日,中外驰名的成吉思汗陵前,迎来了有史以来最特别的一次盛会,北京奥运会火炬在这里开始鄂尔多斯站的传递。

成吉思汗陵位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内。伊金霍洛旗委书记、火炬手杨博说,近八百年来,守陵部落鄂尔多斯人及达尔扈特人完整地保留了蒙古民族古老的祭祀文化、宫廷文化和民俗文化,使成吉思汗陵成为具有深厚内涵的蒙古民族传统文化的摇篮和宝库。

上午8时30分,亚特兰大残奥会标枪冠军哈斯劳从内蒙古政协副主席、鄂尔多斯市委书记云峰手中接过火炬,开始在鄂尔多斯的正式传递。据介绍,火炬传递共分两个单元,第一单元在成陵宫和成陵景区,第二单元在康巴什新区,共有104名火炬手参加传递。

蓝天白云地,苍松翠柏间,圣火在成陵的传递如同浏览一部蒙古史书,伴随着沿途蒙古族群众的欢呼,世人可以看到成吉思汗陵宫、阿拉坦甘德尔敖包、九十九级吉祥台阶、成吉思汗铜像广场,蒙古历史文化博物馆、亚欧版图广场、“铁马金帐”群雕、气壮山河门景等等一大批独特蒙元文化景观。成吉思汗这个世界瞩目的伟人,在这一刻因为“祥云”的到来,再次受到世界瞩目。

经过转场,“祥云”将来到康巴什新区传递。鄂尔多斯市作为内蒙古生态恢复良好、经济发展最快的地区之一,2000年以来在西部地区迅速崛起,被人称为“鄂尔多斯现象”。康巴什新区集中展示了鄂尔多斯的朝气和活力,新区的设计理念为“草原上升起不落的太阳”,城市格局从中心向四周辐射,呈现出独具魅力的人文景观和与众不同的建筑风格。

在“祥云”的光芒下,短短6·3公里的传递,人们将走过鄂尔多斯的前世今生,领略近八百年的沧桑变化。

鄂尔多斯:绿色美景映“祥云” 似火激情迎奥运

新华社内蒙古鄂尔多斯7月9日电(记者王欲鸣、张云龙)800多年前,成吉思汗深深迷恋水草丰美的鄂尔多斯草原,并选择这里作为自己的安息之所。7月9日上午,“天骄圣地”鄂尔多斯市迎来了凝聚光荣与梦想的奥运圣火。

绿色美景映“祥云”,似火激情迎奥运。从成吉思汗陵到黄河大桥,一路满眼的绿色;灿烂的阳光下,可以看到一簇簇的杨柴,开着紫白色的小花,迎风摆动;放眼望去,昔日的荒山坡种上了柠条,栽上了沙柳,卷地绿浪一直涌向天际。

鄂尔多斯原本水草丰美,气候宜人,然而历代战争和过度垦荒养殖,加之气候等原因,使得鄂尔多斯境内的生态环境遭到了严重破坏。在长达半个多世纪与荒漠作斗争的艰苦探索中,鄂尔多斯人绿色的接力棒从未中断过,却始终难以摆脱恶化、治理、再恶化、再治理的困扰。

2000年,对鄂尔多斯市具有里程碑的意义。这一年,鄂尔多斯提出了建设“绿色大市、畜牧业强市”的发展思路,变革农牧业生产方式,坚持不懈地推进禁牧休牧和舍饲养殖,坚持不懈地推进人口转移,致富农牧民。通过扶持和培育农牧业龙头企业,加快草畜林沙产业化,用利益杠杆撬动生态建设,终于找到了一条遵循自然规律与市场规律、开发资源与保护生态并重的科学治沙、恢复生态之路,植被覆盖度从2000年的30%提高到今年的80%。

占全市总面积近一半的库布其沙漠和毛乌素沙漠是距离北京最近的沙漠。过去,当沙尘暴肆虐之时,漫天的黄沙能把北京的天空染成橙红色。举世瞩目的奥运会在北京举行,北京及周边的生态环境问题为世界关注。“能够以蓝天、白云、绿草地迎接北京奥运会,我们感到很欣慰,也很自豪,”鄂尔多斯市市长杜梓说。

王果香:上过联合国讲台的火炬手

新华社内蒙古鄂尔多斯7月9日电(记者王欲鸣 张云龙)“带领家乡的兄弟姐妹植树造林,我走上了联合国的讲台,代表家乡的父老乡亲传递火炬,我近距离地接触了奥林匹克,这一刻,无法用语言描述我激动的心情。”9日上午,治沙英雄,全国十大女杰王果香在接受记者采访时非常激动。

王果香出生在库布其沙漠边缘的鄂尔多斯市达拉特旗,狂暴的黄沙像一匹野马,在这里肆意地践踏、咆哮。1992年,王果香出任达拉特旗树林召乡副乡长后,把全乡的姐妹们组织起来向库布其沙漠宣战。几年下来,没人说得清王果香和全乡姐妹们洒下了多少汗水,但却能清楚地看到那一片片的绿洲。她们营造的1700公顷整齐的治沙工程林,令全乡的森林覆盖率由12%提高到24%,群众生活水平也大幅提高

库布其沙漠的变化引起了联合国防治荒漠化公约组织的注意。1995年联合国防治荒漠化公约组织秘书长迪亚罗一行来到实地考察了这里的庭院经济、沙漠果园、飞播造林、沙区经济圈、林网化良田后,赞叹不已,并邀请王果香出席了1996年在日内瓦举行的联合国防治荒漠化公约第八次政府间谈判会议。王果香作为中国唯一一名非政府组织代表(也是我国首次被邀请的非政府组织代表)出席大会。她在发表了题为《妇女在执行联合国防治荒漠化公约中的作用》的演讲后,在座的代表震惊了。他们对这位来自基层的朴实女性和她家乡人民坚持不懈治沙治穷的精神表示深深的敬意。

“举办奥运会是中国人百年的梦想,改造沙漠、绿化家园是鄂尔多斯人多年的期盼,如今,这些梦想和期盼都变为了现实,我们为此感到自豪和骄傲。”如今担任着鄂尔多斯市治沙协会会长的王果香如是说。

鄂尔多斯:多民族共同活动的历史舞台

新华社内蒙古呼和浩特7月9日电(记者王欲鸣 张云龙)7月9日上午,“祥云”火炬在历史悠久又饱含现代气息的内蒙古自治区鄂尔多斯市传递。从成吉思汗陵到新迁的政府所在地康巴什新区,人们随着火炬的传递,了解了鄂尔多斯厚重的历史沿革。

鄂尔多斯历史悠久,文化灿烂,是人类文明的发祥地之一。与“北京人”具有等同价值的“河套人”在萨拉乌苏河流域繁衍生息,创造了著名的“河套文化”,属于旧石器时代的“河套文化”,是华夏文明的重要组成部分。

商、周时期,在鄂尔多斯地区就有土方、鬼方、严狁、戎狄、林胡、楼烦、匈奴等古代游牧部落活动。

秦统一全国后,秦始皇修筑的南起陕西甘泉山,北至阴山九原郡的纵贯鄂尔多斯的“秦直道”,是中国古代第一条“高速公路”。

西汉初年,北方游牧民族匈奴占据鄂尔多斯地区。到汉武帝时,汉匈之间经过几十年战争,最终汉朝在鄂尔多斯设立上郡、西河郡、五原郡,管理鄂尔多斯地区。到汉元帝时,汉匈之间关系和好,汉朝选送宫女王昭君嫁于匈奴呼韩邪单于,王昭君随呼韩邪单于经陕北、鄂尔多斯渡黄河北行,现达拉特旗昭君镇境内黄河渡口旁边就有传说中的昭君坟。

魏晋南北朝时期,出现了北方各民族纷纷南下入居中原的民族大迁徙与大融合的局面。公元407年,匈奴铁弗部赫连勃勃在鄂尔多斯西南部建立了“十六国”之一的大夏国,其都城统万城遗址位于今鄂尔多斯市乌审旗和陕西省靖边县交界处。

隋朝时期,在鄂尔多斯设置榆林郡、五原郡、朔方郡等。唐王朝视鄂尔多斯为“国之北方”、“边之要地”。在鄂尔多斯地区及周边设胜州、丰州、夏州、宿州、灵州和盐州等六州。五代十国和宋、辽、金时期,中原政权和各少数民族政权群雄并立,相互征战,鄂尔多斯地区成为各政权纷争逐鹿的地方。

元朝时期,鄂尔多斯地区作为蒙古皇室封地,归察罕脑儿管辖。元朝先后在此设立宣尉司与行枢密院。明朝建立,鄂尔多斯地区属东胜左卫所辖。其后又成为长城一线九个重要军事重镇的“九边”之一。

十五世纪中叶,明朝天顺年间,守护成吉思汗陵寝(即“八白室”)的蒙古鄂尔多斯部从蒙古高原进驻河套地区,“八白室”也随之迁入。鄂尔多斯部源自成吉思汗时的“斡耳朵”,即成吉思汗时的宫殿。因此,鄂尔多斯意为“众多宫殿”。成吉思汗去世后,立“八白室”为成吉思汗陵寝,由鄂尔多斯部达尔扈特人专司祭祀。五百年来,鄂尔多斯部一直没有离开过鄂尔多斯地区。

清初,鄂尔多斯部归顺了清朝,实行了盟旗制,分封鄂尔多斯部为六个旗,六旗共建一盟,会盟地点在伊克昭(俗称王爱召),故名“伊克昭盟”。2001年2月,经国务院批准,撤伊克昭盟,设立地级鄂尔多斯市。

翻开鄂尔多斯的历史,它告诉我们,在这块有着远古文明的土地上,汉族和几乎北方所有的少数民族都留下了他们的足迹。鄂尔多斯特殊的地理位置,使其处在中原农耕文化与北方游牧文化的衔接地带。历史上,和平时期的商贸流通和战争时期长城两岸的烽火,使农耕文化和游牧文化在这里碰撞、交融,形成了多民族共同创造的独特的鄂尔多斯文化。

鄂尔多斯:举世罕有的“资源宝地”

新华社内蒙古鄂尔多斯7月9日电(记者王欲鸣 张云龙)鄂尔多斯市是我国乃至世界上极为罕见的资源富集区,煤炭、天然气等资源储藏量大,品味高。现探明煤炭储量1500亿吨,约占全国的1/6,且具有高发热量、低灰、低磷、低硫的特点。探明天然气储量8000亿立方米,全国最大的世界级整装气田——苏里格气田位于境内,发展能源重化工产业具有得天独厚的条件。

7月9日,随着北京奥运会火炬的到来,鄂尔多斯这块“资源宝地”再一次为更多的人所知晓。

鄂尔多斯自然资源富集,拥有各类矿藏50多种。除煤炭和天然气外,天然碱、食盐、芒硝、石膏、石灰石、高岭土等资源也极为丰富。有“纤维宝石”和“软黄金”之称的阿尔巴斯白山羊绒就产自这里,是“温暖全世界”的鄂尔多斯羊绒衫的主要原料。鄂尔多斯羊绒制品产量约占全国的三分之一,世界的四分之一,已经成为中国绒城,世界羊绒产业中心。

依托丰富的资源,鄂尔多斯市着力构建“大煤炭、大煤电、大化工、大循环”四大产业,引进了世界第一条500万吨煤直接液化生产线、国内第一条48万吨煤间接液化生产线、年产60万吨合成氨、104万吨尿素大化肥生产线、年产100万吨天然气制甲醇生产线、国内最大的300万吨煤制二甲醚生产线等一大批具有国际先进水平的大项目,同时支持企业形成上下游产品有序链接循环发展的关系,推动了工业经济强劲增长。

鄂尔多斯煤炭回采率由年的不足30%提高到目前的75%,煤炭年产量由2000年的2679万吨增加到2亿吨,成为全国首个超亿吨级现代化煤炭生产基地。以煤化工为重点,初步构筑起了煤转电、煤制油、煤制甲醇转烯烃等产业链,煤炭就地转化率达到50%以上,到2010年要达到90%以上。围绕羊绒、煤炭、化工等主导产业,建成了4个博士后工作站,鄂尔多斯已成为全国科技创新试点城市、国家羊绒标准化基地、煤液化基地、国家新材料成果转化基地。汽车制造、新型建材、生物制药等产业正在建设和发展。