2005年我国金融形势

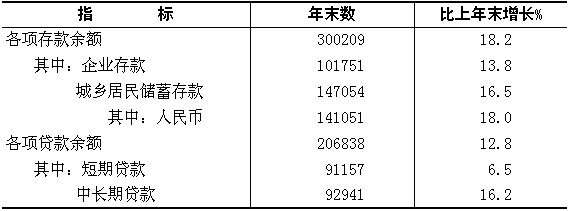

2005年年末广义货币供应量(M2)余额为29.9万亿元,比上年末增长17.6%;狭义货币供应量(M1)余额为10.7万亿元,增长11.8%;流通中现金(M0)余额为2.4万亿元,增长11.9%。年末全部金融机构本外币各项存款余额30.0万亿元,增长18.2%;全部金融机构本外币各项贷款余额20.7万亿元,增长12.8%(见下表)。

2005年全部金融机构本外币存贷款情况

单位:亿元

“十五”时期城乡居民人民币储蓄存款余额与增长速度

全年农村金融合作机构(农村信用社、农村合作银行、农村商业银行)人民币贷款余额2.2万亿元,比上年末增加3451亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额2.2万亿元,增加1996亿元。其中个人住房贷款余额1.84万亿元,增加2444亿元。

全年企业通过证券市场发行、配售股票共筹集资金1883亿元,比上年增加363亿元。其中,发行A股(包括增发及可转债)20只,配股2只,筹集资金338亿元,减少498亿元;发行H股24只,筹集资金1545亿元,增加887亿元。年末境内上市公司(A、B股)数量由上年末的1377家增加到1381家,市价总值32430亿元,比上年末减少12.5%。全年发行一年期以上企业债券654亿元,比上年增加332亿元。

全年保险公司保费收入4927亿元,比上年增长14.0%,其中寿险业务保费收入3244亿元;健康险和意外伤害险业务保费收入453亿元;财产险业务保费收入1230亿元。支付各类赔款及给付1130亿元,其中寿险业务给付307亿元;健康险和意外伤害险赔款及给付151亿元;财产险业务赔款672亿元。(2006年2月28日国家统计局公布)

金融是现代经济的核心。改革开放以来,尤其是20世纪90年代中期以来,在党中央、国务院的正确领导下,中国金融业在市场化改革和对外开放中不断发展,金融总量大幅增长。截至2004年底,我国境内广义货币供应量M2余额15.3万亿元,狭义货币供应量M1余额9.6万亿元,流通中的现金M0余额2.2万亿元。境内全部法人金融机构3.5万余家,金融机构总资产33.4万亿元;各项存款余额24.1万亿元,各项贷款余额17.8万亿元,国家外汇储备余额6099亿美元。同时,金融现代化、市场化和国际化程度不断提高,与社会主义市场经济体制相适应的金融体制初步建立,并在优化资源配置、支持经济改革、促进经济持续发展和维护社会经济稳定方面发挥了重要作用。

金融组织体系基本健全。目前,中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。截至2004年末,全国共有各类金融机构法人35000余家,主要包括4家国有商业银行、3家政策性银行、11家股份制商业银行、112家城市商业银行、723家城市信用社、4家资产管理公司、3家农村商业银行、33965家农村信用社、199家外资银行营业机构、59家信托投资公司、133家证券公司和69家保险公司等。

金融调控机制不断完善。中国人民银行是我国的中央银行,是国家最重要的宏观调控部门。近年来,在党中央、国务院的正确领导下,中国人民银行认真执行稳健的货币政策,大力推进利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革,不断完善以市场为基础的间接调控机制,创新并灵活运用金融调控工具,通过市场化手段加强总量调控和结构调整,金融调控的前瞻性、科学性和有效性明显增强,有力地促进了我国经济可持续发展。

金融监督管理不断加强。中国人民银行作为金融宏观管理部门,除承担金融调控职能外,还承担了金融稳定、金融市场、支付结算、征信管理、反洗钱等监督管理职责。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会分别履行对银行业、证券业和保险业的行业监管职责。中国人民银行、三家监管当局和财政部相互协调、密切配合,在加强金融监管、防范和化解金融风险、保护投资者合法权益方面做了大量工作,有力地维护了金融体系稳定,促进了金融业稳健发展。

金融市场在创新和规范中发展。目前,我国已经建立了以货币市场、银行间外汇市场、证券市场、期货市场、保险市场、黄金市场等为主体的、较为完整的、多层次的金融市场体系。随着中国市场化改革和对外开放的不断深入,金融市场产品创新明显加快,除了传统的金融工具外,ABS、MBS和CDO等银行类创新产品、开放式基金等证券类创新产品,以及与风险管理相关的金融衍生品不断涌现。金融市场参与主体日益多元化,不仅包括商业银行、社会保障基金、信托公司、保险公司、证券公司和非金融机构,还引入合格的境外机构投资者(QFII)。金融市场的深度和广度日益扩大,并在货币政策传导、资源配置、储蓄转化为投资、风险管理等方面发挥了日益重要的基础性作用。

金融改革进程加快推进。2003年以来,中国政府启动了新一轮的金融改革。目前,农村信用社改革取得了明显成效,历史包袱得到初步化解,经营状况开始好转,支持“三农”的实力进一步提高。国有商业银行股份制改革取得阶段性成果,中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行的财务可持续能力显著增强,现代公司治理结构开始发挥作用。股份制商业银行、城市商业银行和其他中小金融机构的改革与重组也在加快推进之中。

金融运行规则日趋健全。为适应开放经济条件下中国金融业稳健发展的需要,2003年12月27日,十届全国人大常委会第六次会议审议通过了《中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》修正案,制定了《中华人民共和国银行业监督管理法》,同时,《证券法》、《保险法》、《票据法》、《信托法》和《证券投资基金法》以及《破产法》等相关的金融法律法规也在制定和完善中。此外,中央银行和金融监管部门根据国际惯例,结合中国实际情况,实施审慎监管标准,制定了大量的金融业部门规章和规范、指导性文件,为金融业改革、开放和发展提供了良好的法律、制度保障。

金融业对外开放稳步推进。改革开放以来,尤其是加入WTO以来,中国金融业对外开放步伐明显加快,按照承诺开放了对外资银行、外资保险公司的地域限制和业务限制,证券市场先后开设了针对外国投资者的B股市场,允许部分国有大型企业在海外上市,允许中外合资企业在A股市场融资,并在A股市场实施QFII制度。截至2004年末,共有19个国家和地区的67家外资银行在我国设立了211家营业性机构,合格境外投资者队伍达到27家,中国境内外资保险公司达37家。此外,还开放了汽车融资金融服务,4家外资汽车租赁公司相继成立;扩大了境外金融机构入股中资金融机构的比例,中国建设银行、中国银行、交通银行、深圳发展银行等引入了国际战略投资者。

金融基础设施的现代化水平明显提高。中国现代化支付系统建设取得了突破性进展,基本建立了覆盖广泛、功能齐全的跨市场、跨境支付结算体系,人民币在香港和澳门实现清算安排。以网络为基础的电子资金交易系统不断完善,实现了银行间债券市场券款对付(DVP)清算,为投资者提供了安全、高效、便捷的资金交易和清算服务。中央银行建立和完善了一系列的金融监控信息系统,支付清算、账户管理、征信管理、国库管理、货币金银管理、反洗钱监测分析、金融统计监测管理信息等和办公政务实现了信息化。商业银行的综合业务处理、资金汇兑、银行卡服务等基本实现了计算机联网处理和数据集中处理,自助银行、网络银行、电子商务、网上支付结算等新型金融服务迅速发展。(人民银行供稿)

2008年中国货币政策大事记

2008年中国货币政策大事记

改革开放30年金融业在改革创新中不断发展壮大

改革开放30年金融业在改革创新中不断发展壮大

中国古代钱币

中国古代钱币