|

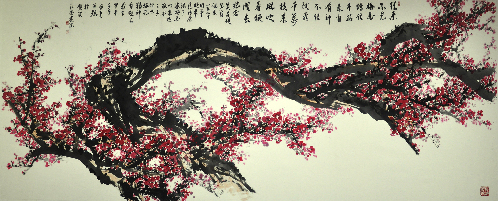

“从来不见梅花谱,信手拈来自有神。不信试看千万枝,东风吹着便成春。”近日,笔者来到江南画院阿康的大画室,倏见他新近创作的一幅丈二的《红梅图》置身其中,光彩艳丽,生机蓬勃,迎春怒放,蔚为奇观。这是阿康为纪念吴昌硕缶翁诞辰170周年,“沐手画梅花以表达敬崇之意并以梅花精神自勉之”。 阿康原名张钟康,是海派名家、世称“江南鸡王”张华鑫幼子,是上海海上书画名家后裔联谊会会员。海上画派巨擘吴昌硕是阿康膜拜的大师,受吴门画风的长期洇染、浓郁的金石气息和遒劲的线条张力,已成为阿康作品重要的笔墨标识。去年10月,阿康受上海吴昌硕纪念馆、上海海上书画名家后裔联谊会等单位、社团邀请,在上海东方文化传播中心举办了“纪念吴昌硕先生担任西泠印社社长100周年·张钟康花鸟画展”,展出阿康历年的精品力作60幅,吸引了港澳台友人前来观展,获得了诸多行家好评,其作品被许多藏家所亲睐。据我所知,梅花题材的绘画从宋代开始已成为一种独立的花鸟画专门画科,而专门画梅花的多半是文人画家(梅因“花中气节最高坚”而位列“四君子”之首,也因之常被文人引为知己)。宋代有杨无咎、赵孟坚等写梅作品借物抒情,别具审美。元代有一位叫王冕的画家,画梅用笔精练,墨色清淡,尤其勾花点蕊,似与不似之间,极为自然。明代画梅花的有徐渭、陈淳、文徵明等。清代有石涛、八大山人、金农、赵之谦、任伯年、蒲华、吴昌硕等都喜作梅花。这或许与地域有关,江南的梅林给画家可以对梅花物象和梅花的人文情怀有更贴切诠释的机会。 当然,特别值得一提的是一生钟爱梅花的西泠印社首任社长、被誉为“文人画最后的高峰”的吴昌硕,他留有“十年不到香雪海,梅花忆我我忆梅,何时买棹冒雪去,便向花前倾一杯”的千古佳句。吴昌硕融合各家之长,又贯通他的书法、篆刻创深厚、古朴、秀雅的画风。由于他诗、书、画、印四者皆精,成为“海派”最杰出的大家。吴昌硕对梅花很痴心,尤其是余杭超山的梅花。甚至在百年之后,他都让子孙将自己葬在了这片梅林之中。吴昌硕俨然是梅的知音、梅的化身,在吴昌硕众多梅花图中,《超山宋梅图》比较特别,他在画上信手拈来的几枝梅花、题跋,印章,这里都有故事:因为从小生活困顿,吴昌硕很欣赏梅的高洁,他自称“苦铁道人梅知己”。1923年春天,吴昌硕正在西泠印社聚会,听说超山梅花花事正好,一下子来了兴趣,便带着家人前往,那年,先生已经80岁高龄。报慈寺香海楼前有数十株老梅,尤其是一株宋梅,虬枝枯干,满身鱼鳞,中心早已枯空,但枝头仍然年年开花。这株老梅是吴昌硕的最爱,于是,报慈寺住持在香海楼摆好纸墨,先生即刻便作了《宋梅图》。吴昌硕画红梅,在传统的基础上汲取了民间绘画用色的特点,描绘梅花艳而不俗。枝干用金石入手,气势磅礴,力量雄浑,突出了老梅旺盛的生命力,大量的横竖交叉打破了画面的平衡,有一种细细品味人生的大写意境界。总体是“奔放处不离开法度,精微处照顾到气魄”,诠释了梅花不畏严寒,玉洁冰清的气节,对近现代画梅花的艺术风格影响极大。 梅花,以其凌寒独自开的傲雪精神,为无数文人墨客提供了艺术创作的灵感和素材,也让无数文人墨客留下了众多咏梅或借梅咏志之作。其中以梅花为主题的画作,是最能直接反映梅花美好意境的作品。百年文脉,风雅绵延。阿康画梅花,师古不似古,脱俗不离谱,他在继承传统的同时,根据现代艺术审美要求,进行了大胆的创新,无论是从绘画元素的补充,还是从图式布局的创新,或者是从气韵表达和意境营造的突破,都进行了全新的实践。他的《红梅图》,可谓气势夺人,清香袭人,韵味诱人,意境可人。纵观《红梅图》整幅,形似随意,却是结构严谨;笔墨古拙,而凝静端庄,有岩岩难犯之象。一树盛开的红梅横贯而出,取“疏影横斜水清浅”的诗意布局,着色浓淡有致,表现了梅花空香沾手的高洁之美。阿康画梅,不是一枝一枝长起,也不是一朵一朵开起,是一长就是一大片,淡墨浓点,真是风雅至极,是浩荡的春风手段。春风要花木从冬天里醒来,原不在摇一枝拂一朵慢慢下功夫,而是铺天盖地!站在阿康的巨幅梅花下,真是让人一时无可捉摸,不知阿康是从何处下手,百干千枝千朵万朵的感觉分明让人觉得你已身在梅林……(王学东 李政 王基高) |