|

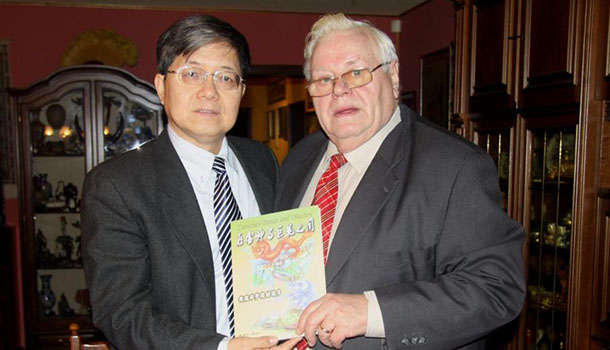

2012年圣诞前夕,时任中国驻法兰克福总领事馆总领事温振顺赴莱法州达能菲尔斯镇探望“人民友好使者”卡尔-海因茨·嘉斯先生。 当媒体把聚光灯投向中德两国总理“老友记”般地握手时,中国总理动情地讲述了一个德国“老友”的故事。 这个名叫嘉斯的德国人虽是标准的金发碧眼,却自称是“85%的中国人”。他30多年来往返中德两国250多次,不是公务人员,也并非跨国公司驻中国高管,而是一名肉类加工师。他不仅把生产技术带到了中国,还为中国地震灾区捐款,资助失学儿童。 与中国有如此深的渊源,嘉斯自称大半个“中国人”并不夸张。他以实际行动为两国政要握手铺设了暖色基调,成为中德友好关系的民间注脚。 1986年,土生土长的德国莱茵普法尔茨人嘉斯第一次来到中国。他向中国政府提交改善大众食品和供应的十点建议,其中多项被采纳。这位手工业主还发起成立了一个德中友好协会,积极推动德中两国经济技术合作,帮助多家德国企业到中国寻找合作伙伴。 这层善意并非“一头热”。就在嘉斯把德国技术带到中国同时,中国翻译家黄燎宇开始致力于把德国文化带到中国。这位北京大学德语系主任20多年来专注研究德国文学家、诺贝尔文学奖得主托马斯·曼。长期的翻译工作,使他的写作风格被称具有“德意志的严谨”。 德国人自称“中国人”,中国人写文章则带上了“德国腔”。这两个故事既是中德民间交流的缩影,也是大国外交留在个体身上的鲜明烙印。国之交实为民之交,当两国百姓间相互友善时,则两国间会变得更加亲近。 这几天,中外媒体报道李克强总理访德时,镜头普遍聚焦于两国间政府首脑的握手、签约等宏大场面。比如两国签订了价值181亿美元的合作大单。报道称,德国如今是中国在欧盟最大的贸易伙伴,中国则是德国在亚洲最大的贸易伙伴。 然而,往往被媒体忽略的是,作为一东一西的两个经济大国,中德间除了记录在联合声明或合作协议中的政治和经济外,还有大量渗透在日常工作和生活中的民间故事。 这些民间故事既为两国既往关系铺上了暖色基调,也为两国携手开创未来架设好了桥梁和纽带。正因为如此,2005年,中国人民对外友好协会授予嘉斯“人民友好使者”称号,他成为第一个获此殊荣的德国人。同一年,黄燎宇也因翻译素有“21世纪年度最佳外国小说”之一的《雷曼先生》,荣获第三届鲁迅文学奖翻译奖。 如果说,中德两国政要的握手代表的是两国外交的“塔尖”,那么嘉斯、黄燎宇们在中德间频繁的经济、人文往返,则是中德关系的“塔基”。没有“塔尖”,不足以远眺;失去“塔基”,“塔尖”则无处依附。 这一点,但凡付出过艰辛努力和行动的人们,都对此坚信不疑。 黄燎宇如此。他坚信文学可以了解天下事、演绎天下事、影响天下事。对于不少中国人来说,许多德国作品不免晦涩难懂,他希望借助自己的翻译,引领中国读者感受德国文学的特殊魅力,找到欣赏德国语言的独门密钥。 嘉斯也如此。他的家中摆放着石狮子、老式中国柜子,甚至挂着一幅雍正皇帝的画像。他在作品《在雷神与巨龙之间》中深情地写道:“如果我说,我爱这个国家,那绝不是夸大其词。在过去30多年的时间里,我一直致力于为这个伟大国家的建设及其出色的人民贡献我个人的微薄力量。” 显而易见,李克强与默克尔握手的暖色基调,正是许许多多个嘉斯、黄燎宇们默默铺设好的。他们日复一日,用一言一行、一笔一划把中德大国外交变成了百姓可以感知的现实。(沐伊) |