|

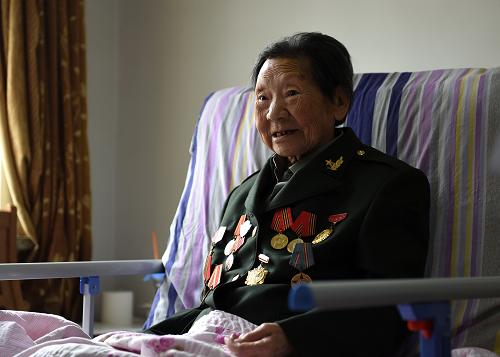

抗战老兵周淑玲回忆抗战岁月。周淑玲1920年生于黑龙江宝清县,15岁做抗联地下交通员,后参加东北抗联,家中三代抗击日伪军,先后7名亲人牺牲。周淑玲回忆说,为躲避日伪军的凶残围剿,抗联部队经常夜里行军,“不能说话,不能生火,一宿一宿地赶路,要是不及时通过一些地方,就要被敌人包围。白天,战士们被迫在山上挖坑躲起来,冬天气温降到零下40多摄氏度也不敢点火”。解决温饱是不敢奢望的事情,被围困的时候一根萝卜坚持一个礼拜。老人回忆道:“有时候吃不上饭,只能喝尿。”实在饿急了,周淑玲甚至吃过土。在战争年代共孕育了4个孩子,由于条件恶劣,有两个儿子不到1岁就夭折了,这成为老人心中永远的痛。后随部队撤入苏联境内休整、训练,1945年随苏军参与解放东北,新中国成立后她先后在东北汽车总厂、沈阳气体压缩机厂工作,1983年离休,现居辽宁省沈阳市。“九一八”事变之后,辽河两岸,松花江畔,整个白山黑水之间,抗日烽火,生生不息。不管是民众自发、揭竿而起的抗日义勇军,还是中国共产党领导下的东北抗日联军,都同侵略者展开了殊死斗争,保卫家园。拜望抗战老兵、重访历史见证人、探访抗战后辈,任何一种寻找东北抗战记忆的方式与途径,都是为了铭记历史,传承不屈的民族精神。新华社记者 李钢 摄

抗战后辈白铁军(左)与妻子杨晓玲在院子里。白铁军出生于1958年,抗日英雄白子峰烈士重孙。白子峰,辽宁开原八棵树镇八道岗子村人,在家中排行老三,人称白三爷。“九一八”事变后,东北沦陷,54岁的白子峰拉起抗日队伍,加入了抗日救国军第五路军,历任参谋长、副司令。白氏家族在当地是大户,有土地近千亩,起义抗日时正值秋收,白子峰亲自上街敲锣喊话,让村民到白家地里收粮食,谁收归谁,以毁家纾难的精神举起抗日义旗。白子峰的儿子白璞林、侄儿白璞珍,当时八棵树镇唯有这两名大学生,在白子峰的带领下投笔从戎,加入了抗日队伍。白璞林先后担任抗日救国军第五路军营长、参谋长,并与父亲一起策划了震惊关东军司令部的火烧开原站的战斗。抗日救国军第五路军纪律严明、作战勇猛,深受民众拥戴,很快便发展到数千人。在一年多的时间里先后开展了夜袭八棵树、火烧开原站等30多场战斗,其中夜袭八棵树全歼日军守备队30余人,白子峰亲手击毙小队长大桥。日军关东军司令部随即出动了一万多日、伪军进行所谓“七县会剿”。1932年9月中旬,白璞林、白璞珍先后被捕,在严刑逼供下他们宁死不屈,壮烈牺牲。9月21日,因汉奸程子源告密,白子峰也落入日寇魔掌。1948年东北解放后,开原县(现开原市)人民政府在白子峰的家乡隆重召开追悼大会。在开原县政府敬送的一幅挽联上写道:“生国报国舍身只为救国;姓白心白至死倒也清白”。白铁军现居住辽宁省开原市八棵树镇八道岗子村。新华社记者 李钢 摄

抗战后辈孙显庭(前)与三位兄弟在一起。孙显庭出生于1943年,是辽东血盟救国军总司令孙铭武烈士长孙。辽宁抚顺有着著名的抗日壮烈殉国的孙氏三兄弟,长兄辽东血盟救国军战士孙铭久,二弟辽东血盟救国军总司令孙铭武,三弟东北抗日义勇军第三军团总参议兼第四梯队司令官孙铭宸。孙氏兄弟在当地是知名的殷实大户,提起“孙家大院”无人不晓。孙铭武,原东北军上校参谋长,后因反对军阀混战进而加入中国共产党。“九一八”事变后,他目睹了日本帝国主义者侵占沈阳烧杀抢掠的凄惨情景,深感“亡国之惨”,与兄弟酝酿组织抗日队伍,其弟孙铭宸弃职投笔从戎,其兄孙铭久卖掉祖业150亩水田、30亩旱田、30多间房屋、并献出4挂车马跟随孙铭武奔赴抗日疆场。1931年10月10日,孙氏兄弟等人在大苏河虫王庙血盟誓师、举起抗日义旗。兄弟三人先后遇害,日伪军平覆“孙家大院”,孙氏后人流离失所。孙显庭等兄弟现居辽宁抚顺。新华社记者 李钢 摄

李敏在家中向记者讲述抗联历史。1924年,李敏出生在黑龙江省萝北县梧桐河屯。父亲与哥哥均是抗联烈士,在李敏幼年时便献身于抗日斗争中。1936年,李敏成为一名抗联小战士,开始了戎马生涯。“照片上有些是我的父辈,有些是我的战友,14年抗战斗争,他们用鲜血与生命换来了今日的幸福生活。”东北抗日联军浴血奋战,前仆后继,与苏联红军配合作战,战胜日军,光复东北。新中国成立后,李敏先后任黑龙江省民委主任、黑龙江省政协副主席等职位。2002年,当时已78岁的李敏组织几十名退休老干部,成立了一支抗联精神宣传队,他们以歌传情,制作了400余首抗联歌曲,11年来,在学校、军队演出几十场,宣讲数百次。走入李敏的家中,墙上满是抗联图片资料。她介绍,很多外国友人前来参观时,她都会为其演唱抗联歌曲。新华社记者 王松 摄

“父亲当兵时胆大不要命,曾用三八大盖击毙过日军小队长。”吉林省通化市退休工人陶永和举着父亲当年缴获的望远镜和父亲旧照说,自己1938年出生时,已身在东北抗联的父亲陶华福为自己取名“永和”为的就是国家未来永远和平。陶华福1898年出生于辽宁省新宾县,1934年加入抗联,1937年因负伤离开部队,新中国成立后任吉林省通化市东昌区龙泉街道治保主任,1980年逝世。新华社记者 王昊飞 摄

98岁的姜忠友拿着来自河里抗日根据地纪念馆的一只文物农筐说,当年杨靖宇帮他干农活时曾用过这样的筐。姜忠友现居吉林省通化县兴林镇曲柳川村,1935年这一带曾是东北抗日联军下辖东北人民革命军的根据地,姜忠友曾冒险为抗联部队送粮、运盐,著名抗日英雄杨靖宇曾为当时还是一名农民的他犁过地,教过他打枪,“杨司令是帮我们赶走小鬼子的,当时再危险我也不怕。”他说,现在的年轻人一定要珍惜来之不易的和平。新华社记者 王昊飞 摄

历史见证人姜学儒(右)回忆往事。姜学儒1922年10月25日出生,现居住辽宁省抚顺市清原满族自治县南口前镇南三家子村。1931年10月,一支名为血盟救国军的抗日队伍在清原揭竿而起。血盟救国军的司令叫孙铭武,是原东北军上校参谋长,后加入中国共产党,姜学儒的父亲姜绍泉在其手下当骑兵团长,他还记得当时血盟救国军在孙家大院唱军歌、走正步的情景。1932年,血盟救国军遭受重大损失。1937年,姜学儒亲眼看见父亲被摘心,遇害。新中国成立后参与杀害父亲的汉奸都受到了应有的惩罚。新华社记者 李钢 摄

这是马汝云(左)于1946年与战友的合影。马汝云于1924年正月初六出生于河北沧州,3岁丧母,1939年,15岁的他成为孤儿,当年,马汝云离开家,投奔了当地共产党领导的抗日武装游击队。参加几次战斗后,被送去延安,成为一名八路军战士,同年加入共产党。因年龄小,被分到八路军军医院(后改为白求恩国际和平医院)当了两年护士。1941年又被调到当时的中央教导大队,给首长当警卫员,马汝云经历过抗日战争、解放战争、东北剿匪等数次一线战役,身上留下多处枪伤。老人家告诉记者,我们现在国富民强,只有国家强大才不会被人欺负。新华社记者 王松 摄

抗战老兵郑德俭说“自己的国,自己的家被敌人破坏了,我就要拼命。”。郑德俭,1923年生于吉林省柳河县,1938年参加东北抗联,曾持手枪徒步追获1名骑马逃跑的日本军官。1940年被日军俘获成为煤矿劳工,1944年加入八路军,1945年起随军参与解放东北,1946年在四平战役中因头部炸伤造成左眼失明、咀嚼功能失常,属于四级伤残,新中国成立至今享受国家给予的伤残老兵待遇,现居吉林省通化市。新华社记者 王昊飞 摄

54岁的刘福在展示爷爷刘义当年做情报工作时装文件用的铁匣。刘义1910年出生于吉林省通化县兴林镇曲柳川村,1934年加入配合抗联的农民自卫队,后成为杨靖宇的秘密地下交通员。新中国成立后,刘义在家务农,1968年去世。为纪念抗战胜利70周年,刘义的孙子刘福自费在吉林省通化县兴林镇曲柳川村修建河里抗日根据地纪念馆,如今该馆已免费开放3个月,吸引1.6万余名游客参观。新华社记者 王昊飞 摄

“89岁的刘庆英举着来自河里抗日根据地纪念馆的一只文物鞋说,自己12岁那年的一天晚上,杨靖宇来到她家里休息,她和婆婆当时为杨靖宇烘烤的就是这样的鞋。刘庆英家住吉林省通化市通化县兴林镇兴林村,1934年一个深秋的傍晚,抗日英雄杨靖宇踩着一双刚趟过河的湿鞋来到她的婆家借宿,作为童养媳的她当时拿着一只鞋用炭火烘烤。她回忆:“他的个子很高,在炕上一直躺到半夜,鞋还没干透就走了。他是个英雄,专打小鬼子的英雄!”新华社记者 王昊飞 摄 |