关于学习政府参事的楷模郭崇毅崇高精神和模范事迹的通知

各省、自治区、直辖市人民政府参事室、文史研究馆,有关省辖市人民政府参事室、文史研究馆,中国人民银行参事室:

根据国务院领导同志关于要在全国各地政府参事室、文史馆系统开展学习郭崇毅参事活动的指示精神,国务院参事室、中央文史研究馆研究决定:结合当前正在深 入开展的学习实践科学发展观活动,在国务院参事室、中央文史研究馆和各省区市政府参事室、文史馆系统,组织参事、馆员和机关干部认真学习政府参事的楷模——郭崇毅的崇高精神和模范事迹。

郭崇毅1921年生于安徽合肥,2002年病故。他1937年16岁参加淞沪抗战;1946年加入中国民主同盟,任皖西解放区三分区肥西南办事处主任;1949年参加渡江战役和解放南京、上海战役;同年任民盟合肥分部主任委员、皖北区政协副秘书长;1949年12月4日,郭崇毅参加民盟中央扩大会议,在中南海受到毛泽东主席的接见;曾蝉联安徽省政协委员41年、安徽省政府参事27年之久。

郭崇毅是这中国共产党的忠实诤友、人民群众的忠实代言人。1955年和1956年,因坚持讲真话、不讲假话和违心的话,实事求是反映高级社浮夸和缺粮问题,曾两度付出沉重的代价;但他怀着报国为民的人生理想和对真理的执着追求,不因受到的不公正待遇而动摇退缩,继续深入农村调查研究,反映民生民意,忠实地履行参政议政、建言献策的职责。

党的十一届三中全会以后的20多年间,郭崇毅报送了近百篇调查报告和政策建议。特别是在1978年我国农村改革的前夕,他不顾个人安危,冒着巨大的政治风险,凭着敏锐的政治洞察力和大量调研得来的第一手材料,怀着对党和人民的赤胆忠诚,在短短五个月内,连续三次上书中央,直言进谏,其胆识令人敬佩。对发端于安徽肥西的“包产到户”这一农村改革新生事物,他满腔热忱地支持,并通过深入调研做出深刻理论阐述,为中央关于农村改革的重大决策,提供了十分珍贵的第一手材料。他的崇高精神与模范事迹,已载入了我国农村改革的史册。

12月5日,人民日报、光明日报发表和新华社播发了通讯《政府参事的楷模——郭崇毅》。郭崇毅参事以天下为己任、实事求是、不计较个人荣辱得失的精神风范,是我们在新形势下进行社会主义现代化建设的宝贵精神财富。我们要紧密结合参事工作、文史馆工作和机关工作的实际,学习他热爱祖国、忠于人民的人生境界;学习他关注民生、心系百姓的爱民情怀;学习他深入实际、直面社会的求实精神;学习他淡泊名利、敢说真话的道德情操。我们要通过开展学习郭崇毅参事的活动,进一步增强责任感、使命感,切实改进调研方法和工作作风,更加紧密地团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,积极推动政府参事工作和文史研究馆工作的科学发展,为促进中国特色社会主义伟大事业发展而不懈努力。

国务院参事室 中央文史研究馆

二〇〇八年十二月五日

国务院参事室党组关于学习郭崇毅参事崇高精神和模范事迹的决定

国务院参事室党组研究决定,要结合当前正在开展的深入学习实践科学发展观活动,认真学习郭崇毅参事的崇高精神和模范事迹。

郭崇毅1921年生于安徽合肥,2002年病故。他1937年16岁参加淞沪抗战;1946年加入中国民主同盟,任皖西解放区三分区肥西南办事处主任;1949年参加渡江战役和解放南京、上海战役; 同年任民盟合肥分部主任委员、皖北区政协副秘书长;1949年12月4日,郭崇毅参加民盟中央扩大会议,在中南海受到毛泽东主席的接见;曾蝉联安徽省政协委员41年、安徽省政府参事27年之久。

郭崇毅是党的忠实诤友。1956年,因反映高级社浮夸问题,曾付出沉重的代价,但他怀着报国为民的人生理想和对真理的执着追求,不因受到的不公正待遇而动摇退缩,继续深入农村摸实情,反映民生民意,执着地履行参政议政、建言献策的职责。

党的十一届三中全会以后的20多年间,郭崇毅报送了近百篇调查报告和政策建议。特别是在1978年我国农村改革的前夕,他不顾个人安危,冒着巨大的政治风险,凭着敏锐的政治洞察力和大量调研得来的第一手材料,怀着对党和人民的赤胆忠诚,在短短五个月内,连续三次上书中央,直言进谏,其胆识令人敬佩。对发端于安徽肥西的“包产到户”这一农村改革新生事物,他满腔热忱地支持,并通过深入调研做出深刻理论阐述,为中央关于农村改革的重大决策,提供了十分珍贵的第一手材料。他的崇高精神与模范事迹,已载入了我国农村改革的史册。

郭崇毅参事以天下为己任和实事求是的精神风范,是我们在新形势下进行社会主义现代化建设的宝贵财富。我们要学习他热爱祖国、忠于人民的人生境界;学习他关注民生、心系百姓的爱民情怀;学习他深入实际、直面社会的求实精神;学习他淡泊名利、敢说真话的道德情操。

我们要通过开展学习政府参事的楷模郭崇毅的活动,进一步提高责任感、使命感,进一步改进调研方法和工作作风,更加紧密地团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,积极推动政府参事工作和文史研究馆工作的科学发展,为进一步提高建言献策质量和文史研究水平而不懈努力。

二〇〇八年十一月十一日

政府参事的楷模——郭崇毅

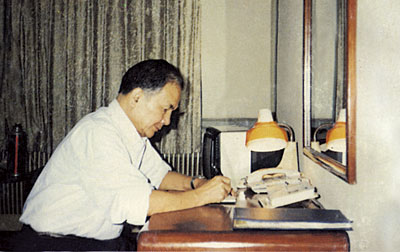

郭崇毅参事秉笔直书,为中央农村改革的决策提供了重要的第一手材料。

2008年11月6日,国务院参事室主任陈进玉(左二)、安徽省政府秘书长方宁(右一)等看望郭崇毅夫人程先芳。

28年前的春夏之交,中国改革开放的总设计师邓小平在一篇重要谈话中,为当时颇有争议的安徽农村改革做了结论:“农村政策放宽以后,一些适宜包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,增产幅度很大。‘凤阳花鼓’中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞起了大包干,也是一年翻身,改变面貌。”

安徽省政府负责人在一次座谈会上动情地说:“谈起安徽农村改革,不能不想起一位可敬的老人,他不顾个人安危,凭着敏锐的政治洞察力和大量调研得来的第一手材料,冒着巨大的政治风险,连续三次上书中央,直言进谏,其胆识令人敬佩。他为农村改革所作的贡献,人民是不会忘记的!”

这位老人,就是最早向中央反映安徽农村包产到户、为中央决策提供重要参考的省政府参事郭崇毅。

五个月中三次上书中央,他要让最高决策者了解农村真实情况,了解农民对自主经营土地的企盼,让农村改革星火燎原。

1978年,合肥地区遭遇了百年罕见的大旱,从春盼到夏,从夏盼到秋,没盼来一场透雨,晚稻颗粒无收,农民心急如焚。肥西县山南区委书记汤茂林按照省委“借地种保命麦”的指示,联系山南实际进一步放大胆子,将“借”字改为“分”字,把土地分包到农户,抢种保命麦。“借”与“分”一字之差,似乎比多少动员报告都灵验,全区男女老少夜以继日地挑水点种,硬是在一个月内抢种小麦10万多亩,油菜48000亩,占全区耕地面积80%以上。

第二年夏季,山南区获得历史上从未有过的大丰收。麦收时节,安徽省政府参事郭崇毅满怀喜悦回到山南家乡。他走村串户,查看实情。看到家家户户门前都是麦堆,有的农户用大被单缝成装麦的口袋,有的把麦堆在床上。夏季收获这么多粮食,连最精明的农民也始料不及。几个正在插秧的青年听说郭崇毅是省里来的干部,便说:“要是政府信得过,把田分给我们,保证年年丰收,给国家多交粮食!”

在昏暗的油灯下,郭崇毅萌生了一种使命感:山南区党委冒着风险闯出的路子,虽不为红头文件所允许,却分明抓住了真理。如果广大农村把生产关系调整到适合生产力发展水平,那该产生多么巨大的物质力量!他奋笔疾书赶写调查报告,要把山南的火种保护下来!

1979年6月19日,郭崇毅的调查报告《关于参观肥西县午季(夏季)大丰收情况的报告》,八千多字几乎是一气呵成。他满怀热情地记述了生产责任到户、夏粮成倍增长的生动景象;用令人信服的事实说明了包产到户与“大呼隆”形成的鲜明对比;介绍了丰收后个人、集体、国家各得其所,五保四属得到妥善安排;重点剖析了“包产只能包到组,不能到户,到组还是社会主义,到户就是资本主义”和“只要土地是集体的,按国家计划生产、分配,包产到户还是社会主义集体经济,不是资本主义”两种意见的是与非;建议领导部门和理论部门及时研究解答实践中提出的理论问题,总结包产到户的成功经验。

报告得到安徽省政府秘书长郑淮舟的支持,但他们共同感到事关重大,决非一省一地所能解决;而省委深得人心的改革当时正引起上上下下不同的议论。于是郭崇毅拿定主意,要到北京直接向党中央反映,让最高决策者了解农村真实情况,了解农民对自主经营土地的企盼。

1979年7月1日,郭崇毅选了个“吉日”进京上书。然而接待他的干部和亲友都给他泼冷水:红头文件明明写着“不许包产到户,不许分田单干”,这不是往枪口上撞吗!几经周折之后,老战友蒋树民指点他到中央制定农业政策的参谋部门——中国社科院农业经济研究所去试试。

郭崇毅找到阜成门外北小街2号农业经济研究所,王耕今所长和几位研究员热情接待了他。郭崇毅介绍了报告内容,阐述了当前农村不改革生产关系别无出路。他加重语气说:“你们研究农业,要能到我们肥西去调研,写一篇说明农业责任到户并不改变社会主义性质,那真是字字黄金!”王所长接过报告,嘱咐他三天后听回音。

三天后,郭崇毅大喜过望地得知,报告已经报送中央,中央领导同志给省委打电话支持安徽农民的首创精神。郭崇毅长出一口气,感到一身轻松:总算尽到了自己的职责。

然而,7月28日回到合肥,郭崇毅的神经又紧张起来。原来在他进京上书期间,肥西县委7月16日正式下发46号文件:“县委研究决定,重申不许划小核算单位,不许分田单干,不许包产到户。已经包产到户的生产队,要重新组织起来。”郭崇毅赶紧把报告通过省农委政策研究室主任周曰礼上报省委。8月1日,省委《政策研究》加按语全文刊登。8月3日,省委第一书记主持省委常委会研究农业问题,在会上一条一条念郭崇毅的报告,称赞说“郭崇毅的观点是马克思主义的,报告的意见是对的,我们共产党人要向这位党外朋友学习。”会后,分管农业书记和政策研究室主任直接到肥西,纠正了压制包产到户的错误做法。肥西县委又发出50号文件,允许继续推行包产到户。年底,肥西农村97%的村将土地包给了农户。

这一年8月,郭崇毅又应中国社科院农经所之约,写出《责任到户的性质及其有关问题》,对包产到户从理论上加以阐述,分析了“不必要的十大忧虑”,安徽省委印成单行本发到全省;11月,又根据在六安地区调查写出《关于六安地区七县农业生产责任制的报告》,由中国社科院农经所印发,报送中央参阅。

1980年5月31日,邓小平讲话了。他在《关于农村政策问题》的重要谈话中,充分肯定了安徽肥西县包产到户和凤阳县的大包干。8月16日,郭崇毅给邓小平等中央领导同志写信,“恳切请求中央将农业文件中‘也不要包产到户’一段,改为生产队采取那种形式生产责任制,由社员自行讨论决定”“在中央一再号召要按经济规律办事的同时,如果仍然由上面硬压着不准责任到户,反而会造成一些不必要的混乱与损失。”

1980年9月,中共中央发布75号文件,农业生产责任制正式写进中央红头文件。由安徽肥西、凤阳等地点起的我国农村改革的星星之火,迅猛燃遍全国农村。

为讲真话他曾两度付出沉重的代价;但他无怨无悔,始终如一守着一条底线:坚持讲真话,决不说一句假话和违心的话。

在安徽省城,了解郭崇毅的人都对他敢于直言格外敬重,因为他曾为不讲假话和讲真话两度付出沉重代价。

郭崇毅早年参加革命,年轻时就是“老资格”,和省城许多干部比较熟悉。1955年,治淮委员会一位领导干部以“莫须有”罪名入狱,郭崇毅连带坐牢。专案组要他揭发所谓“反党反革命”罪行,他坚持不说一句假话,不说一句违心的话。一年后,省委组织部长宣布为他平反,赔礼道歉。

然而不到半年,更大的灾难又悄然向他袭来。

1956年冬,35岁的郭崇毅受省政协委派到肥西农村视察。县粮食局副局长陪他来到全省合作化运动“标兵单位”肥光高级农业合作社。听到社主任汇报当年粮食产量453万斤,比上年增产50%时,郭崇毅高兴地说:“这样的丰收令人鼓舞,请把社里账册拿给我看看,以便给省上写报告。”当晚回到县里,在昏暗的油灯下,郭崇毅一笔一笔仔细核对账册上的数字,发现实际产量只有285万斤,比上年316万斤减产10%。他顿时感到自己受骗了。

第二天一早,他约上粮食局副局长又来到肥光社,要找社主任问个究竟。“你们介绍的数字和账上的数字为啥不一样?”社主任回答说:“您既然看出来了就实说吧!我们汇报的增产数是今年春天在农业生产会上向全省提出的‘挑战数字’,实际秋季减产了。”郭崇毅问:“既然减产,为什么不如实上报?”回答说:“县里不准呀!肥光社是全省高级社的红旗,只能报增产,不准报减产,我有啥办法呢?”看着“红旗社”主任一脸无奈,郭崇毅没有指责,当即请他把合并高级社前四位初级社会计都找来,当面把减产上报增产的情况一一核对,最后请社主任写成书面材料,盖上肥光社公章和主任私章。