|

“暖热华北一半的屋,点亮全国一半的灯。”新中国成立以来,山西累计产煤140亿吨,提供了全国1/4的煤炭。然而,山西为此也遭受了严重的“生态创伤”:采空区和水土流失面积分别占到全省国土面积的1/8和69%,2005年全省11个省辖市环境空气质量没有一个达到国家二级标准,“母亲河”汾河一度断流十几年……面对生态困境,山西不断加快转型发展步伐,关停淘汰高耗能高污染企业,加大环境治理保护力度。自2011年起,山西在全国率先完成煤炭资源整合和煤矿兼并重组,整合关停所有“小煤窑”。煤矿在建设和生产过程中对采空区、沉陷区进行充填、复垦,对煤矸石、矿井水、瓦斯实施综合利用,实现全过程“绿色”开采和生产。同时,山西还利用数百亿元的煤炭可持续发展基金,对太原西山地区、重点矿区等生态脆弱地区进行了重点修复,昔日煤尘飞扬、污水横流的状况得到明显改善。4月22日是第45个世界地球日,在“珍惜地球资源转变发展方式——节约集约利用国土资源共同保护自然生态空间”的呼吁下,记者重返山西环境重灾区,用镜头见证这些年来山西由“黑”变“绿”,逐渐愈合生态伤痕的过程。 拼版照片:山西临汾市的一处土炼焦炉正在排放出大量的污染物(上图,2000年5月摄)。新华社发(高家荣 摄) 在山西临汾市,山西焦化集团公司的工人在大型焦炉前作业(下图,2012年11月7日摄)。新华社记者 燕雁 摄

拼版照片:山西省孝义市梧桐镇一处焦化企业排放出大量的污染物(上图,1996年10月摄)。新华社发(高家荣摄) 山西省孝义市梧桐镇循环经济园区一角(下图,2014年4月21日摄)。新华社记者 燕雁 摄

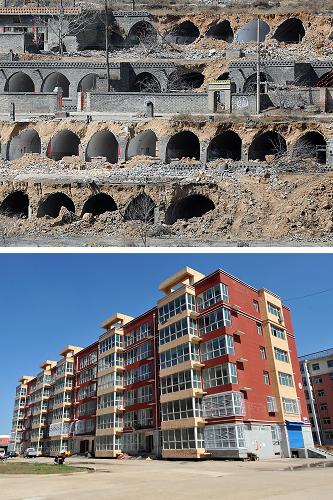

拼版照片:山西省孝义市因煤炭开采而受损的窑洞(上图,2012年3月25日摄);孝义市采空区移民搬迁小区外景(下图,2014年2月11日摄)。孝义市被誉为山西的“鲁尔”,最多的时候全市有大大小小300多座煤矿,煤炭产业在支撑孝义快速发展的同时,也带来严重的生态问题。近年来,当地政府积极探索采煤塌陷村搬迁治理,随着治理工作逐步展开,越来越多的采空区村民正告别住危房的日子,开始新生活。新华社记者 詹彦 摄

拼版照片:在山西省太原市,未经处理的污水直接流入汾河(上图,2006年5月摄)。新华社发(高家荣摄) 太原市民在汾河河畔锻炼(下图,2014年4月20日摄)。经过治理后,汾河太原段已经形成一条长6公里的绿色生态长廊。新华社记者燕雁摄

拼版照片:山西省朔州市平朔煤矿矿区(上图,2012年7月11日摄);山西省朔州市平朔煤矿正在进行绿化复垦的矿区(下图,2014年4月20日摄)。新华社记者 范敏达 摄

拼版照片:山西省文水县开栅镇的一处铁厂烟尘漫天(上图,1999年10月摄)。新华社发(高家荣摄) 山西省文水县开栅镇一家被关停的铁厂(下图,2014年4月21日摄)。新华社记者 燕雁 摄 |