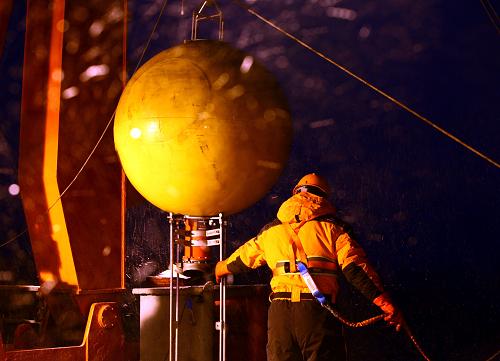

2月8日,科考队员在风雪中准备将潜标系统的主浮体放入海中。新华社记者 黄小希 摄

新华社“雪龙”号2月8日电(记者 黄小希)船时8日7时(北京时间8日10时)左右,经过连夜作业,第28次南极科考大洋队在南极普里兹湾海域的3个作业站点布放了3套潜标系统,加上去年12月18日已布放的一套潜标系统,此次科考队在普里兹湾海域的4套潜标系统布放工作全部完成。这是我国首次在这一海域布放多套潜标系统。

据了解,普里兹湾是南极大陆印度洋扇形区中最大的海湾,是除威德尔海和罗斯海之外的南极大陆第三大海湾。这里是我国进行南大洋科学考察的一个重点研究海域,每年的南极科学考察都在普里兹湾布设断面和站位,进行海洋环境综合调查。

第28次南极科考大洋队投放的4套潜标系统中,3套位于普里兹湾北部湾口,一套位于普里兹湾东南湾口。这些潜标系统包括潜标浮体、缆绳、重锚以及悬挂在上面的各种观测仪器和设备。其中,重锚的作用是把潜标固定在海底,因此潜标也叫锚定潜标。4个潜标观测点不仅是现有锚定观测的空白区,还将共同构成针对普里兹湾与外界水交换主要路径和湾内冰间湖区域的长期观测系统。

“此次布放的潜标系统通过对海水的温度、盐度和海流的监测,有望首次观测到南极普里兹湾的水交换运行机制,进而有助于进一步了解普里兹湾的海洋环境变化,”大洋队队员、国家海洋局第一海洋研究所海洋气候研究中心工程师王海员说。

据介绍,由于普里兹湾具备了高密度陆架水等生成南极底层水的必要条件,因此普里兹湾可能是南极底层水的生产区之一,但目前无从确认。王海员表示,有一种猜测认为,普里兹湾底层水可能从湾口东部边缘进来,从湾口西部边缘出去,此次布放的潜标旨在验证这一猜测。

据大洋队队长矫玉田介绍,南极底层水的形成和运动,是全球大洋深部到底部换气过程中的一个重要因素。广泛分布于南大洋底层的低温、高盐、高密度水团,借助深海的经向环流,实现与中、低纬度的太平洋、印度洋、大西洋的水交换,从而构成了调节全球海洋温度的冷源,这对抑制全球变暖趋势具有重要意义。南极深层水和底层水的分布和运动,是诊断全球气候变化的可靠依据,为研究极地海洋对全球海洋和气候变化的作用提供了物理海洋学的客观背景。

1月18日,科考队员将磁力探头放入海中。新华社记者 黄小希 摄

综述:顶风战浪“读”海

——南极科考队完成南极半岛海域多学科大洋综合考察

新华社雪龙号1月30日电(记者 黄小希)经过13天艰苦作业,第28次南极科考大洋队于当地时间29日晚(北京时间30日上午)完成在南极半岛海域的多学科大洋综合考察,作业站点达46个。这是中国首次在南极半岛海域进行如此规模的大洋考察。

涉及物理海洋学、海洋地质、海洋地球物理、海洋化学、海洋生物生态等领域的多学科大洋综合考察,旨在系统掌握考察区域的海洋水文、海洋气象、海洋声学、海冰、海洋沉积、古环境与古气候记录、地球物理场与地质构造、海洋化学和海洋生物等环境基本信息和第一手资料。此次南极科考大洋队于本月16日开始在南极半岛海域展开密集作业。 >>>详细阅读

“雪龙”号科考船第三次穿越“咆哮”西风带

新华社“雪龙”号1月16日电(记者黄小希)执行中国第28次南极科考任务的“雪龙”号科考船于船时14日下午完成在阿根廷乌斯怀亚港的物资补给,启程返回南极中山站。途中,“雪龙”号科考船经历了本次航程中的第三次西风带穿越。

随船气象预报员孙虎林介绍说,“雪龙”号科考船从乌斯怀亚出发时,面临前中后三个气旋的“夹击”,前后两个是强气旋,中间一个气旋较弱,因此最初计划的航线在第一个强气旋后部大的涌浪过后开始转向东南方向,以使“雪龙”号尽量避开第二个较弱气旋的涌浪区,然后再南下。 >>>详细阅读