《中国金融稳定报告(2005)》摘要

第一部分 综述

金融稳定事关政治、经济和社会稳定。20世纪90年代以来,墨西哥、泰国、印度尼西亚、韩国、俄罗斯、巴西和阿根廷等国家相继出现金融动荡,造成巨大经济损失,有的甚至引发政治和社会危机。各国政府和国际金融组织日益重视金融风险的评估和金融体系的稳健性建设,着力提高防范金融风险、抵御金融危机的能力。

近20多年来,中国改革开放和社会主义市场经济建设取得了令人瞩目的成就,实现了政治、经济和社会稳定,为金融稳定营造了良好的宏观环境。中国政府高度重视金融稳定问题,2003年,中国政府对金融管理体制作出了重大调整,成立中国银行业监督管理委员会,由其负责对银行业金融机构监管;同时,修改了《中国人民银行法》,明确和加强了中国人民银行防范和化解金融风险、维护金融稳定的职能。国务院还明确要求中国人民银行加强对系统性金融风险的监测和防范,做好金融稳定评估工作。中国人民银行和有关政府部门认真贯彻党中央、国务院的方针和政策,密切配合、共同努力,积极防范和化解金融风险,大力推动金融体制改革,维护金融稳定。中国经济和金融体制转型过程中面临的一些金融风险,正通过完善社会主义市场经济体制、深化金融改革得到妥善处理。中国金融总体稳定,前景光明。

一、金融稳定的定义、维护金融稳定的框架和工具

(一)金融稳定的定义

金融稳定是指金融体系处于能够有效发挥其关键功能的状态。在这种状态下,宏观经济健康运行,货币和财政政策稳健有效,金融生态环境不断改善,金融机构、金融市场和金融基础设施能够发挥资源配置、风险管理、支付结算等关键功能,而且在受到内外部因素冲击时,金融体系整体上仍然能够平稳运行。

正确理解金融稳定,需要把握好以下几个方面:一是要正确处理好改革、发展和稳定的关系。在判断金融稳定形势、处置金融风险的工作中,要坚决贯彻党中央、国务院关于一切服从稳定大局的方针政策,深入基层,体察民情,综合考虑金融风险对金融、经济、政治和广大人民群众的影响,落实科学发展观,构建和谐社会。二是要高度关注金融体系的系统性风险。应强调金融体系的整体稳定及其关键功能的正常发挥,注重防止金融风险跨行业、跨市场、跨地区传染,核心是防范系统性风险。三是要处理好维护金融稳定和防范道德风险的关系。金融稳定并不追求金融机构的“零倒闭”,而是要建立一个能使经营不善的金融机构被淘汰出局的机制,加强市场约束,防范道德风险。四是处理好维护金融稳定和提高金融效率的关系。既要通过审慎监管降低金融体系的风险,又要避免出现因监管过度使市场主体承担过高成本、抑制金融创新、阻碍金融效率提高的状况。五是要动态地看待金融稳定。在金融体系相对稳定的时候,也要重视潜在风险,建立健全金融风险预警机制和金融安全网,及时处理风险苗头。六是要全面考察影响金融稳定的各个层面。不仅强调金融机构和金融市场的稳定,而且关注宏观经济、金融基础设施和金融生态环境对金融稳定的影响。七是要采用定性和定量相结合、理论和实践经验相结合的分析方法,综合评判金融稳定情况,既要注意金融稳健指标体系的建设,又要防止用单一、简单的量化标准来衡量金融稳定。

(二)维护金融稳定的框架和工具

大部分国家的中央银行自成立之初就有一定的金融稳定职能。近几十年来,这项职能不断得到强化,并已普遍成为中央银行的主要职能之一。

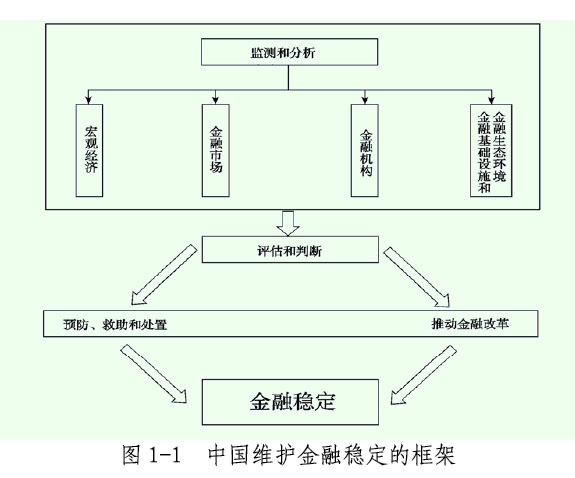

维护金融稳定是一项系统性工程,需要各相关部门的共同努力。根据《中国人民银行法》赋予的防范和化解金融风险、维护金融稳定的职责,中国人民银行与其他部门密切配合,共同维护金融稳定。在具体工作中,中国人民银行遵循以下框架维护金融稳定(图1-1)。

图1-1 中国维护金融稳定的框架